インターネットを経由して利用できるクラウドサービスには、主に以下の3種類があります。

| 種類 | 特徴 | 主な利用者 |

|---|

| SaaS(Software as a Service) | アプリケーションをクラウド上で提供する仕組み | 個人(企業に属する社員等含む) |

| PaaS(Platform as a Service) | アプリケーションを開発するための環境をクラウド上で提供する仕組み | エンジニア |

| IaaS(Infrastructure as a Service) | 基盤となるサーバやネットワークなどのプラットフォームをクラウド上で提供する仕組み | 企業の情報システム担当者 |

それぞれSaaS(サース/サーズ)、PaaS(パース)、IaaS(イアース)と呼んでいます。

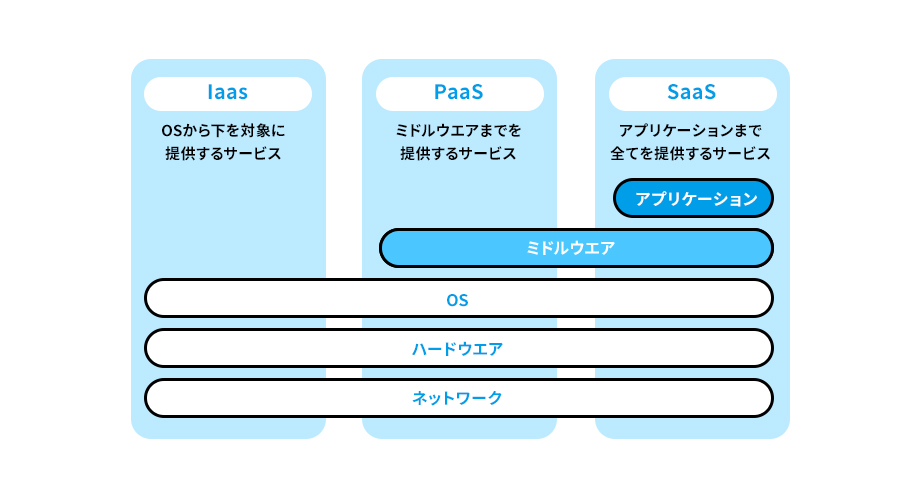

3つの違いは、サービスが提供するものの範囲にあります。それぞれが提供するものを図で表すと、以下のようになります。

以下では、3つのクラウドサービスの種類について詳しくみていきましょう。

SaaS (Software as a Service)

SaaSとは、インターネット経由でアプリケーションまですべてを提供するサービスです。アプリケーションとは、特定の業務や目的のために使うソフトウェアを指します。SaaSで提供されるアプリケーションは、以下のようなものです。

・Webメール(Gmail・Yahoo!メールなど)

・会計ソフト(freee・MoneyForwardなど)

・チャットツール(Chatwork・Slackなど)

・オンラインストレージ(Google Drive・Dropboxなど)

・Web会議システム(Zoom・Google Meetなど)

プライベートで使えるアプリケーションもあるSaaSは、クラウドサービスの中で身近なタイプです。いずれもブラウザ上でアカウントを作成し、ログインすることですぐに使い始められます。

アプリケーションの保守管理やアップデートはサービス提供者が行うため、利用の際に面倒な手間はかかりません。

PaaS (Platform as a Service)

PaaSとは、インターネット経由でプラットフォームを提供するサービスで、主に開発者に向けたものです。プラットフォームとは、アプリケーションを実行させたり、開発したりするために必要な環境のことです。主なPaaSには、以下のようなサービスがあります。

・Google Cloud

・Microsoft Azure

・kintone

・Salesforce Platform

PaaSは、ネットワーク、ハードウェア、OSなどのITインフラに加えて、ミドルウェアまでを提供します。ミドルウェアとは、ソフトウェアの一種で、ITインフラと、アプリケーションとの中間にあるものです。

ITインフラはすべてのアプリケーション開発するための基盤となるもので、ミドルウェアは特定の動作をする際に必要な基本機能を提供してくれるソフトウェアです。

具体的には、アプリケーションの裏で動いているデータベース管理サーバなどです。

IaaS (Infrastructure as a Service)

IaaSとは、アプリケーションやミドルウェアの基盤となるITインフラを提供するサービスです。具体的には、ネットワーク、ストレージを含むハードウェア、OSなどが挙げられます。

主なIaaSには、以下のような製品があります。

・Amazon EC2

・Azure IaaS

・さくらのクラウド

IaaSは、ホームページなどのWebサーバとして利用する企業も多く、企業の情報システム担当者やIT担当部門の担当者が直接利用することが多いのではないでしょうか。

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic03.png)

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ Web受領サービス(書類受領) ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic04.png)