01

外税と内税とは?基本を理解しよう

外税や内税といえば、価格の表示方法を指す場合と会計処理の方法を指す場合の2パターンに分かれます。ここでは価格の表示方法について、両者の違いを整理していきましょう。

外税とは?

外税方式では、商品そのものの価格と消費税の額を分けて示します。例えば10%の税率が適用される3,000円の商品は、「3,000円(税抜き)」や「本体価格3,000円(税込3,300円)」といった形です。飲食店やBtoB取引でよく使用される傾向があります。

外税のメリットは、商品自体の価格と消費税額が明確にわかる点です。このため請求額の内訳が複雑になりがちなBtoB取引などで取引額の透明性を確保できます。

一方、デメリットは、表示方法によっては、顧客が実際に支払う金額が分かりづらい点です。取引先や顧客に応じた価格表示の工夫が求められます。

- 「税抜」「税抜き」「税別」表記について

-

税金が含まれていない場合の表記として「税抜」「税抜き」「税別」がありますが、基本的に違いはなく、同じ場面で使用することができ、いずれの表記も間違いではありません。金額を表示する場合には、「3,000円(税抜)/3,000円(税別)」のように送り仮名のない漢字2文字を使用するケースが多いです。

内税とは?

内税とは、いわゆる税込表示を指します。税率10%が適用される3,000円の商品は、「3,300円(税込)」や「3,300円(本体価格3,000円)」といった形で表示されます。スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど一般消費者向けの販売で多く採用されている方式です。

メリットは、顧客が実際に支払う金額をひと目で把握できる点です。高額な商品は消費税額も多くなるため、外税にすると表示価格と実際に支払う金額に大きな差が出てしまいます。また、詳しくは後述しますが、消費者向けの販売では税込価格の表示が求められています。

デメリットは、表示方法によっては商品・サービス本体の価格あるいは消費税額が分かりづらい点です。

外税と内税の違い

価格表示における外税と内税の概要をまとめると、下表のとおりです。

| 方式 | 特徴 | 表示例 (本体価格3,000円、税率10%) |

|---|---|---|

| 外税 | ・本体価格を明確にし、消費税額を別途計算 ・BtoB取引でよく用いられる | ・3,000円(税抜) ・3,000円+税 など |

| 内税 | ・税込価格を明示 ・BtoC取引では内税方式が中心 | ・3,300円(税込) ・3,300円(本体価格3,000円) ・3,300円(うち税300円) など |

小規模事業者においては、免税事業者と課税事業者のどちらに該当するか、また事業の形態などによって外税・内税が使い分けられています。

免税事業者とは、前々年度の売上が1,000万円以下で、消費税の納税義務が免除されている個人事業主・法人です。この点では、外税・内税の概念は関係ありません。仕入れにかかった消費税を適切に反映したうえで、顧客が支払うべき価格を表示すべきとされています。

一方、課税事業者は、消費税納税の義務を負う個人事業主・法人です。BtoB取引では、本体価格と消費税額との区別のしやすさから外税方式が用いられるケースが多くみられます。BtoC取引では消費者が支払金額をひと目で把握できるよう、内税方式が中心です。もしくは、外税方式の「税抜価格+税込価格」を併記する事業者もあります。

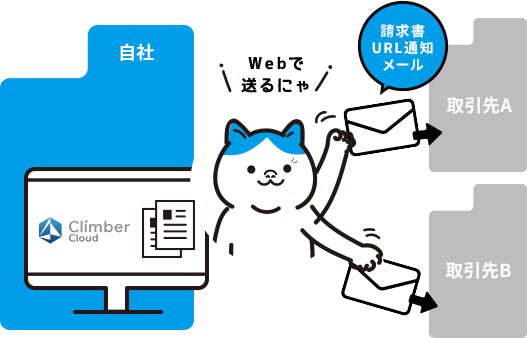

BtoC取引における価格表示については、「総額表示義務」というルールが法律で定められています。ここから詳しくみていきましょう。

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic03.png)

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ Web受領サービス(書類受領) ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic04.png)