01

なぜ今、クラウド移行が求められているのか?

総務省の調査「令和5年 通信利用動向調査報告書 (企業編)」によると、クラウドサービスを「全社的に利用している」会社は50.5%、「一部の事業所または部門で利用している」は27.0%と、合わせて8割近くの会社が何らかのクラウドサービスを利用していることがわかります。

こうした流れは、クラウドのメリットによるものと考えられます。そのひとつに、リソースを柔軟に変更できる点があります。事業規模に合わせて、CPUやメモリ、データベースの容量、利用できる人数などを適宜変更できるため、時代の流れや業態の変化に柔軟に対応できます。

オンプレミスのシステムにおいてリソースを増やす場合は、高額な費用をかけて機器などを買い足さなければなりません。クラウドでも費用はかかりますが、使用した量を基準とする従量課金制が一般的なため、コストを抑えてリソースを変更できます。

また、導入する際も同様です。クラウドにも導入時に初期費用がかかるサービスがありますが、オンプレミスの導入時に比べて、比較にならないほど少額で導入できるものが多く、従量課金制とはいえ、月額の費用もそれほど高くないものも多いため、企業としては、比較的容易に導入する決断できます。

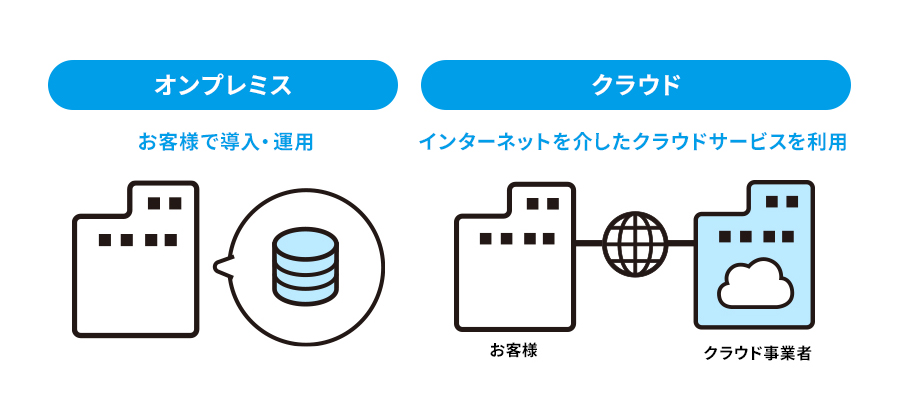

オンプレミスとクラウドとは?

ここで、オンプレミスとクラウドについて改めて確認しましょう。

オンプレミスとは、環境の構築や運用、保守管理まですべて自社で行う形態です。ITリテラシーの高い人材が必要であり、もし人材がいない場合は外部に委託しなければなりません。

クラウドとは、インターネット経由でサービスやITインフラを利用する形態です。運用や保守管理はクラウドのサービス提供者が行い、アップデートやトラブルの解消も任せられます。

クラウドは仕組みの名称で、クラウドの仕組みを活用したサービスをクラウドサービスと呼びますが、最近では、クラウドサービスのことを略してクラウドと呼ぶことも多く、本記事でもクラウドサービスをクラウドとも呼んでいます。

それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| オンプレミス | ・カスタマイズ性が高い ・セキュリティを強固にできる ・月々の支払いは基本的に不要 | ・高額な初期費用がかかる ・運用や保守管理にはIT人材が必要 |

| クラウド | ・インターネット環境があれば時間・場所を問わず使える ・リソースを柔軟に変えられる ・保守管理の必要がない ・初期費用を抑えられる | ・カスタマイズ性に限界がある ・インターネット環境がなければ使えない |

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic03.png)

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ Web受領サービス(書類受領) ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic04.png)