実際にDXに取り組み、具体的な成果を上げている企業の事例を、業種や課題別に紹介します。

【製造業】技術継承と生産性向上を両立

製造業が抱える根深い課題のひとつに、熟練工の高齢化に伴う技術継承があります。ある中小製造業では、退職が迫るベテラン従業員の溶接技術といった属人化の技術をいかに若手従業員へ引き継ぐかが大きな経営課題となっていました。

そこで同社は、熟練工の作業を動画やセンサーでデータ化し、AIで解析することで、技術の要点を「形式知」としてマニュアル化。さらにVR技術を活用し、若手が仮想空間で熟練工の動きを追体験できるトレーニングシステムを開発しました。

この取り組みにより、効率的な技術継承と品質の安定を実現し、生産性向上にも繋がっています。

【建設業】テクノロジーで現場の安全性と効率を革新

人手不足と高齢化が特に深刻な建設業界では、現場の生産性と安全性の両立が至上命題です。この課題に対し、多くの建設現場ではテクノロジーの活用が進んでいます。

例えば、ドローンによる測量では、従来数日かかっていた作業をわずか数時間に短縮できます。また、ICT建機(情報通信技術を活用した建設機械)は、オペレーターの操作を自動でアシストし、高精度な施工を実現します。また、遠隔地から現場を確認できる「遠隔臨場システム」は、監督者の移動時間を削減し、複数現場の効率的な管理を可能にしました。

これらの最新技術は、工期短縮やコスト削減はもちろん、最も大切な現場の事故防止に貢献しています。

【小売業】オンラインとオフラインの融合で顧客体験を最大化

オンラインでの購買が当たり前になった今、実店舗を持つ小売業にとって、ECサイトと店舗の連携、すなわちOMO(Online Merges with Offline)の実現は競争力の源泉です。

あるアパレル系の中小企業では、店舗とECサイトの顧客IDと在庫情報を完全に一元化。これにより、顧客は「ECで注文して店舗で受け取る」「店舗で試着した商品をECから自宅へ配送する」といった、オンラインとオフラインの垣根を感じさせないシームレスな購買体験が可能になりました。

さらに、データ分析に基づき顧客一人ひとりに合わせたマーケティングを展開することで、顧客体験を向上させ、リピート率と売上の増加を実現しています。

【サービス業】データ活用で業務効率化と経営改善を実現

日本のサービス業、特に宿泊・飲食業では、予約や顧客管理のアナログな手法が業務非効率の原因となっているケースが少なくありません。

この課題に対し、ある飲食店経営者は、来客予測の精度向上を目指してDXに着手。まず、クラウド型の予約・顧客管理システムを導入して予約情報を一元管理し、人的ミスを削減しました。さらに、過去の予約データや気象データなどをAIで分析し、日々の来客数を高精度で予測。

この予測に基づき、食材の仕入れやスタッフのシフトを最適化することで、食品ロスの削減と経営改善を同時に実現しました。

【管理部門共通事例】バックオフィス改革で全社の生産性を底上げ

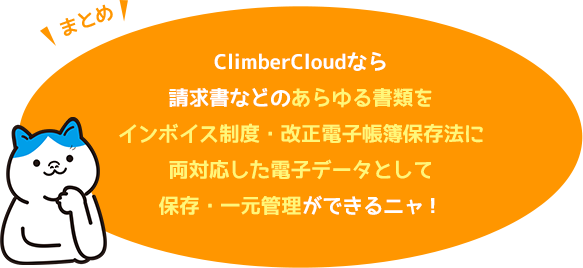

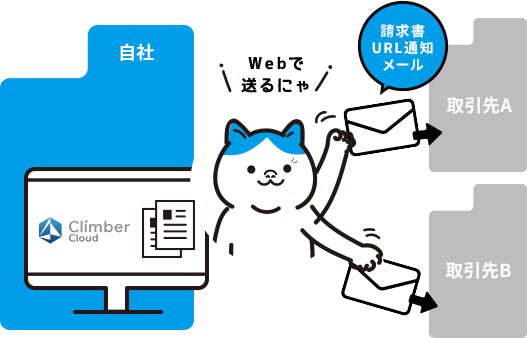

最後に、業種を問わず全ての企業に共通するのが、バックオフィス業務の非効率という課題です。請求書発行や経費精算など、紙やExcelを中心としたアナログな運用は、見えないコストの温床となっています。

この解決策として、多くの企業でWeb請求クラウドや給与計算ソフトの導入が進んでいます。特定業務に特化したこれらのソフトは、法改正への自動対応や仕訳の自動化を行い、経理担当者の負担を大幅に軽減します。

また、稟議書などを電子化するワークフローシステムや、PC操作を自動化するRPAの活用も業務効率化に大きく貢献します。

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic03.png)

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ Web受領サービス(書類受領) ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic04.png)