01

多くの企業で請求書番号を付ける理由

多くの企業で請求書番号を付ける理由は、請求書番号を付けることで、請求書が管理しやすくなり、取引先からの問い合わせにも迅速に対応できるからです。

特定の取引に関する見積書、納品書、請求書などの一連の書類に同じ番号を付けることで、見積りから請求までの一連の処理を関連づけることができ、請求漏れなどを防ぐことができます。

また、取引先から特定の請求書に関しての問い合わせがあった場合には、請求書番号でその請求書を特定できるなど、スムーズな対応ができます。

〈 トピックス 〉

請求書には、取引先名、発行日、請求書番号、支払期日など、請求の内容以外に記載する項目がありますが、請求書番号は必ず記載しなければならないものではありません。

ただ、多くの企業で請求書番号を使用しています。

そこで本記事では、請求書番号を付けるメリット、付け方のルール、管理方法などを解説します。

01

多くの企業で請求書番号を付ける理由は、請求書番号を付けることで、請求書が管理しやすくなり、取引先からの問い合わせにも迅速に対応できるからです。

特定の取引に関する見積書、納品書、請求書などの一連の書類に同じ番号を付けることで、見積りから請求までの一連の処理を関連づけることができ、請求漏れなどを防ぐことができます。

また、取引先から特定の請求書に関しての問い合わせがあった場合には、請求書番号でその請求書を特定できるなど、スムーズな対応ができます。

月900円~!

バックオフィスの作業を!

これ一つで簡単に!

02

請求書番号とは、請求書を作成した時に割り当てる通し番号のことを指します。一般的には、請求書の右上に記載されているケースが多いです。

請求書番号の付け方には、特に決められたルールはありません。

番号を付ける方法は様々ですが、一般的には、以下のような方法が多いのではないでしょうか。

具体的な番号の付け方例については、次の章で紹介します。

月900円~!

バックオフィスの作業を!

これ一つで簡単に!

03

ここからは、前述した請求書番号の付け方について、例を挙げて具体的に解説します。

また、失敗しないためのポイントも紹介します。

請求書を発行した順番に採番する方法です。

発行する際に番号を付ける一番シンプルな採番方法といえます。

発行された請求書の順に0001、0002…と連番で採番します。

取引先コードに請求月を組み合わせて採番する方法です。

A社は「001」、B社は「002」などと取引先コードを定めて、取引先コードの後に請求月を続けて採番します。

例えば、A社に2024年8月締めの請求書を作成する場合、請求書番号は、「001-202408」と記載します。

取引先コードと組み合わせることで、より管理がしやすくなります。

上記の取引先コードと請求月に加えて発行回数を採番します。

「0001-202408-1」とすれば、A社への2024年8月請求の1回目に発行した請求書という意味になります。

追加請求などで同じ月に複数の請求書を発行することもあるでしょう。

その場合は「0001-202408-2」とすることで、発行した請求書が2回目だとわかり、すでに発行された請求書との区別が可能です。

請求書番号の付け方は、企業内でルールを定めて継続して運用することが重要です。以下に注意するポイントをまとめました。

請求書番号を付ける理由は、請求書を正確に管理することにありますので、請求書番号が重複することは避けましょう。

請求書の紛失などで再発行する場合は、再発行前の請求書番号と同じ番号を付ける場合もありますが、そうしたケース以外では、重複には十分に注意してください。

請求書発行システムを使用すると、システムが自動的に採番するため、重複は避けられますが、手作業で採番する場合には、二重チェックなどで重複のリスクを回避しましょう。

最近では、セキュリティの観点から、複雑な文字列を加えた請求書番号を採番するケースもあるようです。

しかし、必要以上複雑にすると、特に手動で採番する際にはミスが発生する可能性が高くなるなど、運用面での難易度が高くなるため、できるだけわかりやすいルールで採番するようにしましょう。

月900円~!

バックオフィスの作業を!

これ一つで簡単に!

04

請求書番号は、様々な方法で管理することができます。

Excel、Googleスプレットシート、請求書発行システム、最近ではほとんど見かけませんが、手書きなどで行っている場合もあります。

それぞれの請求書番号の管理方法についてメリット・デメリットを比較してみました。

Excelを使って請求書発行や請求書番号を管理するメリットは、操作が簡単で誰でも管理できる点です。

一方で、手動で入力するため、手間がかかるのと同時に入力ミスのリスクもあります。

また、リアルタイムで自動保存されないリスク、ファイルの紛失リスクがあります。

操作の容易性や手入力のデメリットはExcelと共通ですが、Googleスプレットシートは、クラウド上で使用するため、パソコンでインターネットが接続できる環境があれば、どこでも利用することが可能です。

作成した請求書や請求書管理番号は、自動保存になるため保存を忘れてしまうリスクが防げ、しかも無料で使用できます。

現在、様々な請求書発行(管理)システムが提供されています。

システムごとに違いはありますが、請求書の管理に特化したシステムのため、請求書や請求書番号の管理に関しては、ほぼ問題ないと考えていいでしょう。

さらに、「Peppol(ペポル)」対応やJIIMA認証されているシステムであれば、確実に業務効率化が実現でき、電子帳簿保存法の要件まで満たすことができます。

手書きで作成するメリットは、安価であること、柔軟性があることです。

一方で、人為的ミスのリスクが高く、請求書を探す際に時間がかかることがデメリットとなります。

月900円~!

バックオフィスの作業を!

これ一つで簡単に!

05

請求書番号は、取引先の請求管理や税務調査があった場合に、重要な役割を果たします。

そのため、番号の重複や欠番が発生しないようにすることが求められます。

請求書番号の重複や欠番を防ぐための工夫として下記のことが挙げられます。

請求書発行(管理)システムなどは、請求書番号を自動で割り振りする機能が備わっています。

自動となるため番号の重複や欠番というミスを防ぐことができ、正確な管理が可能になります。

請求書番号は、一貫したルールの設定とそのルールのもとでの運用を行うことが重要です。

ルールを設けることで請求書番号の管理がしやすくなり、企業全体でルールを徹底することで請求書番号の重複や欠番を防ぐことができます。

定期的に請求書番号の確認を行い、重複、欠番がないかチェックします。

早期に発見して問題を解決することがテータの正確性を保つためには重要な業務となります。

特に手動で請求書を作成、管理している場合には、定期的なチェックは必須といえるでしょう。

月900円~!

バックオフィスの作業を!

これ一つで簡単に!

06

税務調査は会社の規模に関係なく行われるため、いつ自社に税務調査が入っても不思議ではありません。

一般的な税務調査では、準備する書類のなかに請求書が含まれています。

発行した請求書(控え)は、法人税法によって、法人は7年間、個人事業主は5年間の保存が求められているため、その期間内の請求書を求められることがあります。

税務調査で指示があった際には、すぐに該当する請求書を提示できるように、請求書番号を日頃から管理しておくことをおすすめします。

また、税務調査では、請求書だけではなく見積書や注文書が求められることもあります。

日頃から、見積書番号・納品書番号・請求書番号の整合性をとっておくことで、慌てずに求められた書類やデータを提出することができます。

月900円~!

バックオフィスの作業を!

これ一つで簡単に!

07

ここからは請求書番号に関するよくある質問を紹介します。

回答

請求書番号の重複は、取引先とのトラブルや税務調査での指摘につながる可能性があり、早急に対処する必要があります。

まずは重複した番号がどの時点で発生したのかを確認しましょう。

重複した請求書番号を企業内で取り決めたルールに従って、適切な番号に修正して正しい請求書を発行します。

その際、取引先に、重複があったことのお知らせとお詫び、正しい請求書番号へ修正することを連絡することが重要です。

最後に、再発防止のために、手動入力の場合はダブルチェックなどを行い、人的ミスを防ぐ対策を講じます。

システムを導入している場合は設定などが間違っていないか確認してください。

回答

請求書番号に欠番があることで、大きな問題につながるわけではありません。

しかし、税務調査などで疑いをもたれる可能性があるため注意が必要です。

欠番になった理由を説明できるように、記録を残すなどの対策をしておきましょう。

いつ欠番が発生したのかを確認し、発生理由を記録しておきましょう。

月900円~!

バックオフィスの作業を!

これ一つで簡単に!

08

ここまで請求書番号をつける基本ルールや付け方の例、管理方法などを解説しました。

請求書番号は企業独自で一貫したルールを設定する必要があります。重複しない番号の付け方を定めて請求書発行と管理を行いましょう。

請求書番号をつけることで、業務が効率化され、取引先の問い合わせにもスムーズに対応できます。

また、税務調査がある場合でも請求書番号があれば、手間や時間をかけずにデータを検索することが可能です。

月900円~!

バックオフィスの作業を!

これ一つで簡単に!

09

バックオフィス※業務のデジタル変革(DX)を支援する、

電子帳簿保存法完全対応の

クラウド型

Web請求/電子帳簿保管サービス

※バックオフィス業務とは経理や総務、人事、法務、財務などといった直接顧客と対峙することの無い社内向け業務全般を行う職種や業務のこと

「ClimberCloud」はJIIMA「電子取引ソフト法的要件認証」「電子帳簿ソフト法的要件認証」「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」を取得しています

ClimberCloudは、3つのサービスでバックオフィス業務のデジタル変革を支援します。

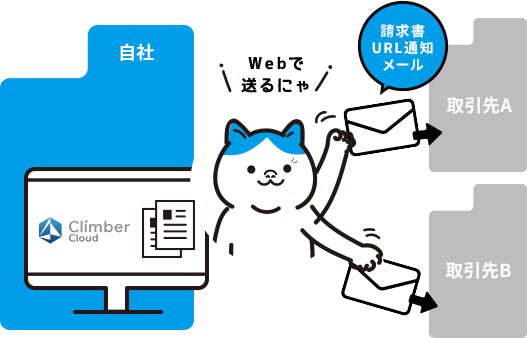

• 請求書などのClimberCloud上に保存された書類を、取引先へメール送信が可能

• ワークフローや自動連携オプションの利用により自動送付も可能

• 会計帳簿、決算関係書類、取引関係書類(自·他社発行)などの電子保存が可能

• 各電子帳簿保存法の要件を充足

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic03.png)

• 受領用URLを発行し、取引先が当該URLに書類を格納

• 相手の利用サービスなどに依存せず書類の一元管理が可能

• URL発行は取引先あたり初回のみのため、運用も簡単

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ Web受領サービス(書類受領) ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic04.png)

1.

インボイス制度&電子帳簿保存法対応した書類の電子保存2.

Web請求・Web受領

国税関係帳簿書類は原則紙保存ですが、電子データ保存を認める特例として電子帳簿保存法が存在します。

ClimberCloudは全ての電子帳簿保存法条項に対応した帳簿・書類の電子保管が可能です。

スキャナ保存ソフト

スキャナ保存ソフト

*電子取引により授受した書類は電子での保存が2022年1月より義務化

月900円~!

バックオフィスの作業を!

これ一つで簡単に!

この記事を書いた人

早稲田大学卒業後、関東信越国税局採用。税務大学校を首席卒業(金時計)し、税務署法人課税部門にて法人税、消費税等の税務調査に従事。複雑困難事案の事績により署長顕彰。大手監査法人に転職後、製造業や不動産業をはじめ様々な業種の上場会社監査やIPO監査に従事。その後、中央官庁勤務を経て大手証券会社の引受審査部・公開引受部にてIPO業務に従事。現在は主に法人の税務顧問を務めており、スタートアップ支援に強みを有する。