01

会計監査とは?

会計監査とは、企業が作成した財務諸表が正しく、信頼に足るものであるかを第三者が検証することを指します。財務諸表は金融機関や投資家などの利害関係者にとって不可欠な情報ですが、企業は自らの財務諸表の正確性を自社では証明できません。そこで、監査法人や公認会計士の監査を受けて、財務情報の適正性を保証してもらいます。

また、監査法人や公認会計士は単に財務諸表をチェックするだけではありません。適切な会計処理を支援し、企業の健全な事業活動を保護する役割も担っています。

〈 トピックス 〉

会計監査は、上場企業や一定規模以上の会社などに義務づけられているものですが、中小企業でも任意で導入できます。経理部門にとっては、対応に大きな負担がかかる反面、内部統制の強化や会社の信頼性の向上など、メリットも大きいといえるでしょう。

本記事では、会計監査を成功させるためのポイントを段階ごとに紹介するとともに、避けるべきミスについても解説します。

01

会計監査とは、企業が作成した財務諸表が正しく、信頼に足るものであるかを第三者が検証することを指します。財務諸表は金融機関や投資家などの利害関係者にとって不可欠な情報ですが、企業は自らの財務諸表の正確性を自社では証明できません。そこで、監査法人や公認会計士の監査を受けて、財務情報の適正性を保証してもらいます。

また、監査法人や公認会計士は単に財務諸表をチェックするだけではありません。適切な会計処理を支援し、企業の健全な事業活動を保護する役割も担っています。

月900円~!

バックオフィスの作業を!

これ一つで簡単に!

02

会計監査は、事前準備がすべてといっても過言ではありません。監査当日に滞りなく対応できるだけでなく、準備そのものが業務プロセスの改善にもつながります。

ここでは、監査に向けた事前準備のポイントを3つみていきましょう。

会計監査を円滑に進めるために、まず全体のスケジュールを明確にしましょう。

監査対応の準備は負担が大きいため、できるだけ余裕を持った計画を立てる必要があります。監査法人との初期打ち合わせで、監査開始日や資料提出の期限などを調整しましょう。

スケジュールが決まったら、経理部門内だけでなく関係部署にも共有します。監査対応は全社が関わる業務です。

会計監査は、決して経理担当者ひとりで対応できるものではありません。

経理部門だけでなく、営業やシステムなど関連部門のメンバーも含めたチームを編成し、協力体制を築きましょう。そのうえで、マニュアルの整備や必要な資料の整理、データの確認などタスクを割り振り、定期的に進捗を確認して、着実に準備を進めていきます。

経理部門が中心となり、こまめに情報共有しながら全員で足並みを揃えられるように意識しましょう。

尚、監査法人は監査だけでなくアドバイザリー業務も提供しています。

監査に向けて用意すべき資料を紹介する前に、監査人は資料をみて何を確認するのか押さえておきましょう。

このように、業務のルールから会計処理、財産管理まで網羅的に確認しているため、監査では以下のとおり多くの資料を要します。一般的には、必要資料を事前に知らせてくれますので、リストに沿って漏れなく用意していきましょう。

月900円~!

バックオフィスの作業を!

これ一つで簡単に!

03

大変な思いをして準備を進めてきたなら、監査当日の不適切な対応で評価を下げることは避けたいものです。当日の対応のポイントは大きく3つあります。

監査法人の担当者は、企業の経理担当者などに帳簿や会計処理に関するヒアリングを行います。このとき、質問に対して端的に答えることを意識しましょう。想定される質問には事前に答えを用意しておくとスムーズです。

しかし、なかにはすぐに答えられない質問が投げかけられるかもしれません。このときは「確認してからお答えします」と伝え、その場での回答を避けましょう。

じっと回答を待たれて沈黙になると焦りますが、嘘や取り繕いは禁物です。

監査当日には、事前に提示されたリストに記載されていない資料を求められるケースがあるかもしれません。こうした要求には速やかに応じましょう。

提出が遅れると、不要な疑念を抱かれて評価が下がる恐れがあります。また、資料が不十分な場合には追加の監査が必要になるかもしれません。

もし、過去に監査を受けているのであれば、前回指摘された事項への対応状況も説明しましょう。業務改善に取り組む姿勢は、監査法人との良好な関係構築に寄与します。

また、改善に取り組むなかで困っていることを質問すれば、アドバイスをもらえるはずです。

監査法人は会計のプロであり、クライアント企業に正しく会計処理を行ってほしいと考えています。

月900円~!

バックオフィスの作業を!

これ一つで簡単に!

04

監査は受けて終わりではありません。指摘事項を踏まえた改善の取り組みは、次回の監査対応をスムーズにするだけでなく業務品質の向上につながります。

ここからは、監査終了後の対応のポイントをみていきましょう。

監査での指摘事項は、業務改善のための貴重なヒントです。真摯に受け止め、速やかに改善策を立てて実行に移していきます。場当たり的な対応ではなく、根本原因を突き止めて再発防止策を講じましょう。

日頃なかなか他部署からの協力が得られない組織においても、「監査法人から求められた改善事項」とあれば、フォローしてもらいやすいといえます。

監査の準備や対応、指摘を経て、会計事務のルールや責任の分担がより明確になったはずです。せっかくなら整備した体制を維持・強化していきましょう。

指摘を受けた部分やリスクが生じやすい部分を改善するとともに、定期的な体制の見直しも大切です。

月900円~!

バックオフィスの作業を!

これ一つで簡単に!

05

監査では、事前準備が重要だとお伝えしましたが、監査のための準備だけでなく、日頃からミスのない業務遂行が重要です。小さなミスでも、放置すれば監査で指摘されてしまうでしょう。ここでは、特に注意すべき代表的な3つのミスを確認しておきます。

ちょっとした記帳漏れや数字の誤りでも、積み重なれば監査で大きな問題として指摘されかねません。特に、前回の監査での指摘事項を放置すれば、「改善の姿勢がみられない」として、次回はさらに細かく調査される可能性があります。

「監査への備え」というよりも、企業の重要な数字を扱う部署として、普段から正確な会計処理を心がけましょう。

多くの書類を必要とする監査に対応するには、日頃からの適切な整理・管理が欠かせません。契約書や請求書、領収書といった証憑類の不足、内容の不一致があれば、監査で指摘を受けるでしょう。

必要書類が欠けていると、監査にかかる時間が長くなり、対応のコストもかさみます。

日々の取引を処理・記録する際は、関連する証憑類の整理・保管まで必ずセットで行い、不備や欠落を防ぎましょう。

業務の属人化や承認フローの形骸化が生じると、会計処理の誤りや不正のリスクが高まり、監査でも指摘されやすくなります。業務の手順や承認フロー、責任者、ダブルチェック者などを明確に定め、ルールに則って業務を進めましょう。

また、ルールを決めたら関連部署にも周知徹底します。

月900円~!

バックオフィスの作業を!

これ一つで簡単に!

06

監査への対応は、事前準備が鍵を握ります。日頃からミスや不備を放置せず、正確な会計処理と、適切な帳簿・書類の保管に努めましょう。 また、監査は単に不備を指摘するために行うものではありません。適切な会計を促し、健全な事業活動を保護するためのものです。前向きに捉え、会計のプロである監査法人を上手に活用できると、得るものも多くなるでしょう。

月900円~!

バックオフィスの作業を!

これ一つで簡単に!

07

バックオフィス※業務のデジタル変革(DX)を支援する、

電子帳簿保存法完全対応の

クラウド型

Web請求/電子帳簿保管サービス

※バックオフィス業務とは経理や総務、人事、法務、財務などといった直接顧客と対峙することの無い社内向け業務全般を行う職種や業務のこと

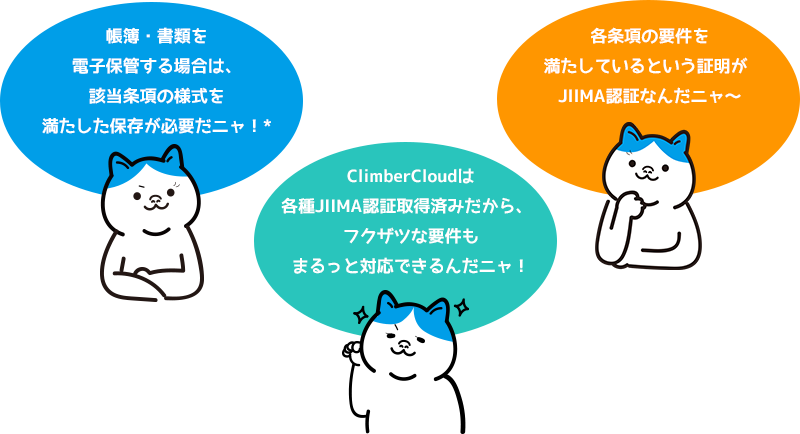

「ClimberCloud」はJIIMA「電子取引ソフト法的要件認証」「電子帳簿ソフト法的要件認証」「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」を取得しています

ClimberCloudは、3つのサービスでバックオフィス業務のデジタル変革を支援します。

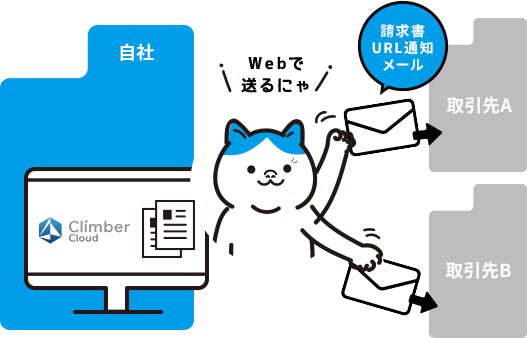

• 請求書などのClimberCloud上に保存された書類を、取引先へメール送信が可能

• ワークフローや自動連携オプションの利用により自動送付も可能

• 会計帳簿、決算関係書類、取引関係書類(自·他社発行)などの電子保存が可能

• 各電子帳簿保存法の要件を充足

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic03.png)

• 受領用URLを発行し、取引先が当該URLに書類を格納

• 相手の利用サービスなどに依存せず書類の一元管理が可能

• URL発行は取引先あたり初回のみのため、運用も簡単

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ Web受領サービス(書類受領) ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic04.png)

1.

インボイス制度&電子帳簿保存法対応した書類の電子保存2.

Web請求・Web受領

国税関係帳簿書類は原則紙保存ですが、電子データ保存を認める特例として電子帳簿保存法が存在します。

ClimberCloudは全ての電子帳簿保存法条項に対応した帳簿・書類の電子保管が可能です。

スキャナ保存ソフト

スキャナ保存ソフト

*電子取引により授受した書類は電子での保存が2022年1月より義務化

月900円~!

バックオフィスの作業を!

これ一つで簡単に!

この記事を書いた人

早稲田大学卒業後、関東信越国税局採用。税務大学校を首席卒業(金時計)し、税務署法人課税部門にて法人税、消費税等の税務調査に従事。複雑困難事案の事績により署長顕彰。大手監査法人に転職後、製造業や不動産業をはじめ様々な業種の上場会社監査やIPO監査に従事。その後、中央官庁勤務を経て大手証券会社の引受審査部・公開引受部にてIPO業務に従事。現在は主に法人の税務顧問を務めており、スタートアップ支援に強みを有する。