01

経理ミスが許されないと認識すべき理由

経理のミスは、社内や取引先、社会的にもマイナスの影響を引き起こしかねません。なぜ経理のミスが許されるものでないのか、生じうる重大なリスクを切り口にみていきましょう。

業務負荷とコストの増加

経理でミスが生じると、まず謝罪や修正対応、原因の調査に追われることとなり、業務の負荷が急増します。それに伴って残業も生じやすくなり、人件費などのコストも膨らみます。繁忙期ともなれば、集中力が低下してさらにミスが重なる可能性も高まるでしょう。

また、叱責や業務量の増加によるストレスが蓄積すれば、担当者の離職につながる恐れもあります。

経営判断ミス

もしも、入出金額や帳簿の誤りに気づかなかった場合、経営層が意思決定を誤るリスクが生じます。例えば、利益を実際より多く計上していれば過剰な投資をしてしまうかもしれず、逆に過少に計上していればビジネスチャンスを逃してしまうかもしれません。

納税の誤り

売上や費用の計上に誤りがあると、納税額も誤ったものとなり、過少申告や過大申告となりかねません。とくに過少申告の場合は、追徴課税や延滞税といったペナルティを科されることもあります。

企業イメージの毀損

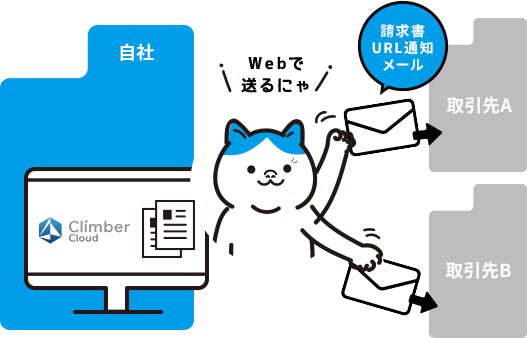

請求額や支払額などの金額が1円でも誤っていれば、社内外の信頼を損なう要因となり得ます。請求書や領収書の誤記、振込ミスは、取引先にも余計な手間を生じさせるうえ、信用が低下しかねません。一方、給与計算や経費精算のミスが続けば、社内でも従業員の不満や不信感が募り、さらにはSNSなどでの拡散による炎上リスクも考えられます。

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic03.png)

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ Web受領サービス(書類受領) ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic04.png)