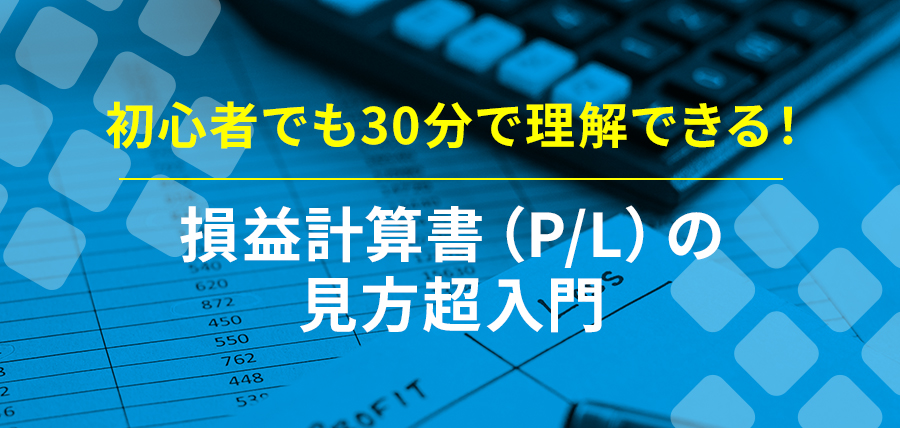

損益計算書には、見慣れない言葉が多く並んでいますが、その構造は、収益・費用・利益の繰り返しです。利益には5種類ありますので、それぞれ内容を理解していきましょう。

損益計算書の各項目

| 売上高 |

| 売上原価 |

| 売上総利益 |

|---|

| 販売費及び一般管理費 |

| 営業利益 |

|---|

| 営業外収益 |

| 営業外費用 |

| 経常利益 |

|---|

| 特別利益 |

| 特別損失 |

| 税引前当期純利益 |

|---|

| 法人税等 |

| 当期純利益 |

|---|

売上高

商品やサービスを提供した対価として得た収入が売上高で、事業の規模や成長を示す基本的な指標です。例えば、10,000円の商品を1年間で500個販売したときの売上高は500万円となります。

尚、売上高には株の配当や不動産の売却などの収益は含まれません。

売上原価

売上原価は、売上高を生み出すために直接かかった費用を指します。小売業などでは商品の仕入高、製造業では原材料費や製造コストなどの製造原価が該当します。

売上総利益

損益計算書で最初に出てくる利益が、売上総利益です。下記の式のように、売上高から売上原価を引いて求めます。

売上総利益=売上高-売上原価

売上総利益は「粗利」ともいって、企業の基本的な収益力を判断できます。売上総利益が小さいまたは赤字の状態が続くようなら、事業の継続は困難になるでしょう。

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費は、まとめて販管費とも呼ばれています。商品・サービスを販売するための営業活動や事業運営に必要な費用のうち、売上原価には含まれないものです。具体的には、広告費や人件費、家賃、水道光熱費、消耗品費、通信費、交際費、租税公課など様々な費用が該当します。

営業利益

次に、2つ目の利益である営業利益を求めます。

営業利益=売上総利益-販売費及び一般管理費

上の式のとおり、営業利益は売上総利益から販売費及び一般管理費を引いたものです。自社ビジネスの稼ぐ力を表し、5種類の利益のなかでもとくに重視されます。

営業外収益

会社を運営していると、営業活動以外でも収益が発生します。具体的には預貯金や債券の利息、株の配当金などです。このように営業活動以外で定期的に発生する利益を営業外収益といいます。

営業外費用

営業外収益と同じ考え方で、営業活動以外で定期的に発生する費用が営業外費用です。代表的なものには銀行からの借入金に対する支払利息があります。また創立費・開業費の償却費も営業外費用に含みます。

経常利益

営業利益に続く3番目の利益が経常利益です。

経常利益=営業利益+営業外収益-営業外費用

ご覧のとおり、経常利益は営業活動で発生する収益・費用だけでなく、企業を経営するなかで通常発生する収益・費用を加味した利益です。

つまり、営業利益が会社のビジネスの成績を示すのに対し、経常利益は財務活動の結果まで考慮した成績を示すものといえます。

特別利益

特別利益は、企業の営業活動以外で臨時的に発生した利益を指します。例えば、固定資産の売却益や有価証券の売却益などが該当します。

営業外収益との違いは収益発生の継続性です。営業外収益は企業を運営していれば定期的に入ってくる営業外の収益ですが、特別利益は突発的に発生する一過性の利益です。

特別損失

特別利益と同様の考え方で分類する費用・損失を特別損失といいます。例として固定資産の売却損や有価証券の売却損、また災害や盗難によって被った損失などが挙げられます。

特別損失は営業活動以外で臨時に発生した出費です。通常の企業活動では発生しない点が営業外費用とは異なります。

税引前当期純利益

次に、4種類目の利益である税引前当期純利益が算出されます。

税引前当期純利益=経常利益+特別利益-特別損失

税引前当期純利益は、通常は発生しない特別損益まで考慮した総合的な利益です。特別利益・特別損失は毎年度必ず発生するとは限りませんので、どちらも発生しなかった年については、経常利益と税引前当期純利益が一致します。

法人税等

法人が事業活動であげた利益は、国税である法人税の対象です。そのほか地方税として法人住民税・法人事業税も法人に関する税金にあたります。この3つを総称して「法人税等」と呼んでいます。

当期純利益

当期純利益は、損益計算書の最後の項目かつ5番目の利益です。

当期純利益=税引前当期純利益-法人税等

売上高から、売上原価、営業活動上の損益、営業活動外の定期的な損益と突発的な損益、法人税等をすべて足し引きして残る、企業の最終的な利益です。単純に「純利益」や「当期利益」また「最終利益」と呼ばれることもあります。

株式会社の場合、当期純利益が配当金の源泉となります。

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic03.png)

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ Web受領サービス(書類受領) ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic04.png)