Web請求書発行・管理システムを選ぶ場合は、次のポイントをチェックしましょう。

・機能

・料金体系

・操作性

・サポート体制

・既存システムとの連携

それぞれのポイントについて、以下で詳しく紹介します。

機能

機能はWeb請求書発行・管理システムを選ぶ際の重要なポイントです。

まず、電子帳簿保存法に沿った電子データ保存ができるかどうかを確認しましょう。Web請求書は電子帳簿保存法の「電子取引」に該当し、電子データのまま保存しなければなりません。システムによって電子帳簿保存法への対応状況が異なるため、電子取引に適したデータの保存ができるかどうかを確認する必要があります。

自社がインボイスの登録事業者であり、請求書をインボイスとする場合は、記載項目の要件を満たすかどうかの確認も必要です。インボイスの作成に対応したシステムを選ぶと安心です。

請求書作成に関する基本的な機能も確認しましょう。

自動計算・自動入力や取引先登録、テンプレート作成などの機能があれば、よりスピーディーに請求書を作成できます。

料金体系

料金体系についても、事前にしっかりと確認しましょう。Web請求書発行・管理システムの中には、1か月の発行枚数に制限があるものや、ID数によって料金が変わるものもあります。

従来の請求業務にかかっていたコストと、システム導入によって効率化できるコストを比較し、費用対効果を考えることも大切です。

複数のプランから選択できるシステムもあるため、内容と料金をよく検討して選びましょう。

操作性

双方にとって使いやすいかどうかも、Web請求書発行・管理システムを選ぶ際の重要なポイントです。

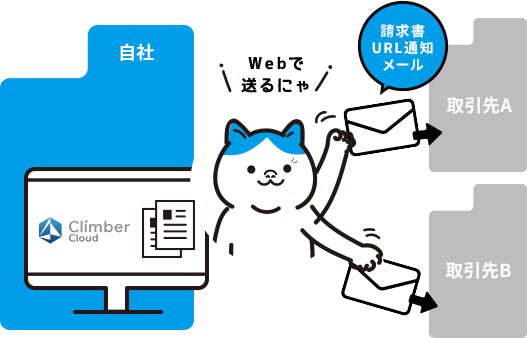

発行や送受信の手順は複雑でないか、直感的に操作できる画面かどうかなどを確認しましょう。取引先の操作方法や画面についても確認しておくと、問い合わせが入った際にスムーズな説明ができます。

一定期間、無料でトライアルができるサービスもありますので、利用してみるのもよいでしょう。

サポート体制

トラブルが起きたときに、サポートを受けられるシステムであれば安心です。サポートの内容や対応曜日・時間帯などを確認しましょう。

返信の速さや電話のつながりやすさ、対応の質なども確認しておくことが大切です。

既存システムとの連携

既存のシステムとの連携が可能であれば、より効率的な活用が可能です。会計ソフトや販売管理ソフトと連携ができれば、請求金額や取引先情報などを入力し直す必要がありません。

より短い時間で正確な請求業務を進められます。

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic03.png)

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ Web受領サービス(書類受領) ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic04.png)