01

電子契約書とは?

電子契約書はその名のとおり書面を必要としないデジタル形式の契約書ですが、単に紙の契約書をデータ化したものではありません。ここでは電子契約書とは何か、またメリットやデメリットについて整理していきましょう。

電子契約書の定義と仕組み

デジタル庁『デジタル庁第2回トラストを確保したDX推進SWGプレゼン資料「電子契約の有効性について」』に記載されていますが、実は、電子契約に関しては法的な定義がありません。「電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)」の第二条などでは「この法律において「電子契約」とは…」というように法令の中で必要な範囲で定義されてはいますが、一般的な定義をしている法令はないようです。

電子契約書は、一般的に「紙を使用せず、インターネットを通じて締結される契約」として認識されています。従って、電子契約書は電子契約を結ぶ際に、作成・送信・保存される契約書データを指し、署名や印鑑の代わりに電子署名を使います。

電子署名は、誰がその契約を締結したのか証明するデータです。書面の契約書における署名・捺印の役割を果たしますが、あくまでデータであるため、実際のサインや印影の「画像」を必要としません。また、なかにはタイムスタンプもあわせて付与される電子契約書もあります。タイムスタンプは契約書の作成日時を示すデータで、改ざんの有無を証明するものです。

電子署名やタイムスタンプを付与しなくても契約自体は成立しますが、紙の契約書と同等の法的効力を持たせるためには電子署名やタイムスタンプが必要とされています。

電子契約の種類

電子契約にも種類があり、大きく「事業者署名型(立会人型)」と「当事者署名型」に分かれます。両者の主な違いは電子署名の発行者です。

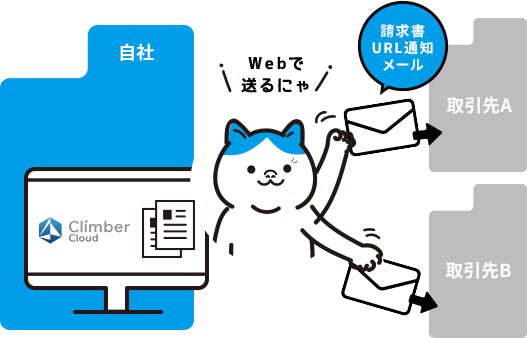

事業者署名型(立会人型)は、電子契約サービスの提供企業が電子署名を付与する方式です。契約締結者の本人確認はメール認証とシステムログを利用して行います。クラウドタイプの電子契約サービスが主流で、当事者署名型よりも手軽に利用できるためビジネスシーンで広く浸透しています。

一方で、当事者署名型は、契約の当事者が電子署名を発行する方式です。電子署名の取得には認証局での審査が必要ですが、法的証拠力がより高いとされる点が特徴です。銀行の融資契約など、厳格な本人確認が求められる契約で主に利用されています。

電子契約のメリット・デメリット

電子契約を導入するメリットは、コスト削減や業務効率化、セキュリティの向上です。

まず、契約書の印刷や押印、郵送が不要になるため、こうした作業にかかっていた手間と費用を削減できる点が最大のメリットといえるでしょう。尚、電子契約書は印紙税の対象外のため、税負担も軽減できます。

そのほか、電子契約書の閲覧権限や編集権限の設定、アクセスログなどにより、情報漏洩のリスクも低く抑えられます。

反対に、デメリットも存在します。例えば、電子契約書の導入について取引先の同意が得られない場合は、従来どおり書面での契約締結が必要です。電子契約と紙の契約が混在して、逆に業務が煩雑になるおそれがあるほか、利用するサービスや契約の件数によっては月額費用が割高になりかねません。

また、現状、不動産関連の取引を中心に、電子契約が認められない場合がある点にも注意が必要です。

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic03.png)

![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ Web受領サービス(書類受領) ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic04.png)